En el vigésimo año de nuestra elevación a la púrpura, ocasión en la que dejáramos las ínsulas australes, se ve nuestra suprema paciencia forzada a ocuparse nuevamente de ellas, no por la gravedad de las calamidades que las azotan mas por la grandeza de nuestro corazón paternal, continuamente acuciado por los australes patriarcas para definir, separar, aclarar, condenar y oscurecer en materias tan diversas como nimias.

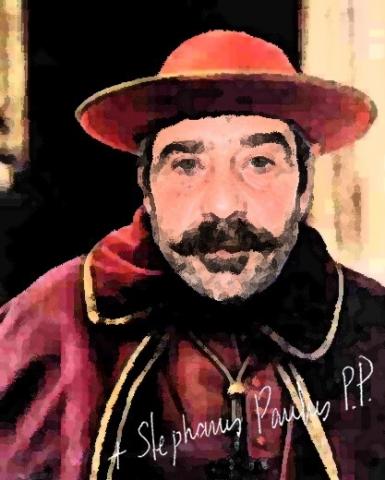

Ya no es con dolor, ni con gusto, ni justicia, que venimos a reiterar las condenas fulminadas contra el florentino cardenal que de primado sobre ellas funge: es con hartazgo. Hartazgo provocado por su contumacia en el error, por su deleite en la herejía más chabacana, en la apostasía más abyecta, por su perverso amor a todo lo que es malo y su repugnancia por todo lo que es bueno. Mas hartazgo también por las quejas de los fieles, a quiénes dispensáramos tiempo ha de la obediencia que le era debida y de todo vínculo y sujeción a su yugo: no son los fieles capaces de ignorar su perversa prédica, mas se niegan a entregarlo al anatema; que no esperen pues de esta Sede augusta lo que su tibieza les impide obtener de su brazo.

Y ya que de fieles cristianos hemos venido a tratar, se mezcla al hartazgo cierta pena. Las dolencias que a esta Sede someten los unos contra los otros impiden, en su inútil y frívola cantidad, el normal movimiento de la milenaria máquina de nuestra Curia. En la grandeza de nuestra paciencia, sin embargo, todas hemos puesto en la balanza y sus autores han sido hallados faltos.

Los carlistas de hermandad, que claman al cielo implorando la quema de los elementos liberales que infestaron su misma fundación, y temen por la supervivencia de su magna obra en la que sólo ellos han posado la mirada, nos agotan por su fatuidad. El Carlista de Internet, por su obsecuencia y doméstica sumisión, por la vanidad y profusión de sus comentarios. Juan Fernando Segovia, por su haraganería y su iletrada curda. Dardo Calderón, por soberbio, provocador y anciano sentimental. Gadaffi, por vivir en la acrobática ilusión del oculto tradicionalismo católico de cierto tiranuelo prusiano. Federico Pithod, piadoso varón al que nos duele crucificar, nos agota con su inseguridad y con la falta del declive alcohólico necesario para el buen papel en sociedad que se debe un caballero cristiano. Luis Cuervo, cuyos reclamos más justos se ven oscurecidos más que su piel por una devoción religiosa más grande que su barriga por el club de foball que admira la mitad más uno de la negrada. Clara y María José Falcionelli, nuestras hermanas según la carne, por ver nublada su razón con la multitud de sus dolencias físicas, tan fictas como incurables. Jorge, nuestro otro hermano de sangre, pues por el hecho de nuestra elevación a la Sede suprema se arroga el oficio de custodio de la moral pública. Juan Lagalaye, nuestro hermano según la ley, por no dejar de implorar nuestra intervención graciosa para modificar lo que no existe.

Entre los mendocinos que creen haber puesto su vida al servicio de la milenaria tradición de la que todo ignoran, cuyos nombres –brevitatis causa– omitimos, es especialmente digno de condenación el vicio tan arraigado de fariseísmo. ¡Sepulcros blanqueados! Vibran los cimientos del templo por la intensidad de vuestros pectorales golpes, mas no vibran vuestros corazones, que antes de que hayáis terminado de dejar el confesionario os entregáis a la ebriedad y a todos los vicios propios de la peor canalla; tratando a la gracia y la penitencia como a la bebida y los infectos lugares en los que ésta se expende.

De los medio-católicos, qué decir sino que no son católicos. Los sedevacantistas, que no terminan nunca un rosario y se pierden en devaneos del intelecto, abrevando de la ilusión de ser intelectuales, sepan que la Sede está ocupada, y bien ocupada: por Nos. Los usureros, por más píos que ser afecten cada domingo, cobrarán sus intereses con creces en el Lago profundo. Los abortistas ya han sido abortados. El Nuevo Orden Mundial no es nuevo, ni orden... mundial, veremos.

El Concilio Vaticano II, como en multitud de oportunidades dejáramos más claro que el cristal, fue conciliábulo de malignos.

En resumidas cuentas, no era necesaria nuestra autoridad para despejar tanta duda ni para disipar tanta niebla, mas es necesaria nuestra bondad para proponer una solución que es magnánima:

Nos, con nuestra autoridad apostólica, venimos a conceder graciosamente a nuestros súbditos de la ínsula austral la dispensa y prohibición de todo ejercicio racional, que la más noble facultad de que les dotara el Altísimo les ha devenido -y no sin culpa- en piedra de tropiezo, y su uso en escándalo para el orbe cristiano. Venimos, asimismo, a prohibir la proliferación de blogs y a mandar la clausura de los que ya hubiere, y a recordar enfáticamente que no hay otra cura para el cáncer de la opinión que el escalpelo del silencio. Quienes pertinazmente osaren continuar en su verborrea y estériles camorras incurrirán en nuestra ira y en la de los santos apóstoles Pedro y Pablo.