Don Dardo, amigo:

Que una modesta nota mía, apenas un impotente pataleo ante las enormidades que ocurren hoy en la Iglesia, haya llamado su atención y ocupado un tiempo de su envidiable pluma, es un inmerecido honor: no tengo palabras para agradecerlo. Acierta usted cuando afirma que mi escrito se mueve en un plano en parte procedimental y en parte doctrinario. De eso se trata: de los malos procedimientos que desnudan una horrible falta de caridad y un olímpico desprecio por la justicia; y todo eso aplicado como un mazazo sobre las escasas testas que aún insisten en mantener la ortodoxia doctrinal, sean “conservadores” o “tradicionalistas” según su particular categorización que no comparto del todo pero que no voy a discutir. También acierta cuando sostiene que mis preguntas son retóricas y que las respuestas no son tan obvias.

Coincido con usted en que todo este embrollo no se entiende sino en la luz del misterio (por paradójico que suene atribuirle luminosidad a lo que de suyo es velo). Pero ¿cuál misterio amigo Dardo? Usted apunta muy bien: mysterium iniquitatis. Escribe usted: “Pero la ocurrencia de un misterio sólo se alcanza con la contemplación mística, y a ella se debe ordenar la razón humana, no sin sufrimiento y espera confiada en la confirmación de la razonabilidad por vía de la gracia santificante. Es decir, que discurrir inteligentemente sobre estos asuntos, es bastante inútil. Y ya enfrentados a esta terrible contradicción lógica que tiene a bien Don Mario resaltar, queda sólo preguntarse ¿está ocurriendo el misterio?”.

Sin duda que sí. Pero el misterio de iniquidad viene ocurriendo en la historia hace mucho tiempo: desde el Pecado original a la fecha. Hablar de este misterio, coincido, es correr el riesgo de que a uno lo tilden de loco; y eso si la saca barata porque puede ocurrir que lo echen del templo (como a Lefevre, por ejemplo), lo reduzcan a la mudez (Burke y compañía) o lo maten creyendo que hacen un servicio a Dios (Nuestro Señor Jesucristo y la falange de los mártires). Pero el misterio está allí, es irrecusable y si no sometemos a él nuestra razón, todos los razonamientos son inútiles. Empezando por los míos.

Pero si me permite, hay otro misterio que opera en la historia desde el día en que Nuestro Señor, en Cesarea de Filipo, lo coronó Papa a Pedro: el misterio de la Iglesia. Este misterio está de alguna manera ligado al otro y, creo, no puede separársele. La Iglesia es humana y divina; es santa porque en ella reside la Santidad de Cristo, pero es pecadora porque está compuesta por hombres; es oro en vasija de barro; casta y meretriz (más allá de si San Agustín lo dijo o no lo dijo o cómo lo dijo). Lo que digo no es ocurrencia mía: es una simple constatación de más de dos mil años de historia. Allí mismo, en Cesarea de Filipo, apenas nombrado Papa, Pedro se “mandó” la primera de las tantas que él y sus sucesores se “mandarían” a lo largo de los siglos: no entendió el misterio de la Cruz, ¡nada menos! Retírate Satanás, le dijo el Señor. Después “arrugaría” ante una sirvienta, y un largo después. Pero la fe de Pedro, como la de la Iglesia, permanece firme a pesar del pecado; por eso, usted y yo, le pedimos a Dios que mire esa fe y no nuestros pecados: ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae.

Entonces voy a esto: ¿es posible que en esta Iglesia lacerada, llagada, desfigurada, irreconocible en su belleza originaria, siga viviendo, pese a todo, la Esposa, la inmaculada Esposa nacida del costado sangrante de Cristo? ¿Y no será cierto que, después de todo, Francisco sea el Vicario del Cordero aunque parezca un poseído?.

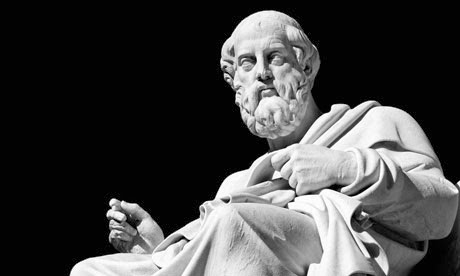

Hace unos cuantos años, un cura amigo, decepcionado de todo, me escribió una carta (que conservo) en la que decía: en mis cuarenta o más años de cura no conocí a la Iglesia; sólo algunos pocos hombres dignos de ella. Le aclaro que buena parte de esos más de cuarenta años habían transcurrido antes del Vaticano II. Juicio terrible en boca de un sacerdote que vivió su sacerdocio como un martirio cotidiano. Me pregunto, ¿dónde está entonces la Iglesia en el esplendor de su ser? Tengo, por un momento, la tentación de volverme platónico y pensar que la auténtica Iglesia está en el Cielo; y que esta, la de la tierra, es sólo una sombra de Aquella a la manera de las sombras de la mítica caverna. En esa Iglesia Celeste están nuestros “dioses lares”, Rubén y Jordán Bruno, peripateando, mientras nosotros seguimos preguntando en este “valle escuro”.

Y la pregunta que nos desvela, porque todo lo demás ya lo sabemos y estamos en plena comunión en la Fe, en la Esperanza y la Caridad, es esta: ¿qué hacer ahora, en esta Iglesia que nos ha tocado vivir? ¿Patear el tablero, a lo Lefevre, o marchar chito al exilio a lo Burke, Livieres? Honestamente, amigo Dardo, a estas alturas, no tengo respuesta para esta pregunta. Sólo se me ocurre pedirle a Dios que el Dies irae nos encuentre confesados.

Un cordial abrazo,